Fra i matematici del XVII° sec. la concoide di Nicomede ebbe grande popolarità:

Fermat e

Roberval completarono la ricerca sulle tangenti alla curva.

Huygens giunse alla costruzione dei flessi applicando il metodo di Cartesio e trovò che l'area tra i rami della curva è infinita.

Newton propose di includerla, insieme alla retta e alla circonferenza, tra le curve "di buon servizio" per i problemi di terzo e quarto grado.

L'

equazione della curva in coordinate polari è:

$ρ\,=\, \frac{ a }{ cos(θ)} + c$

l'equazione cartesiana:

$y\, =\,\pm \frac{ x }{ x -a} \sqrt{ c² - (x - a)² }$

Come si costruisce la concoide di Nicomede.Sia data una retta

a, un punto

A non sulla retta. Si traccia la retta

b perpendicolare ad

a e passante per

A, con

D punto di intersezione con

a e con

DC di lunghezza fissata

c. Si ruota la retta

b attorno ad

A. Si traccia quindi la circonferenza di centro un punto

C1 della retta

a e raggio

c. Si individuano i punti di intersezione,

F e

G, della circonferenza con la retta

b' (

b ruotata di un angolo α).

La concoide è il luogo dei punti

F e

G.

Clic per visualizzare l'animazione su geogebra, che evidenzia i parametri variabili ...

In particolare si nota che la forma della concoide è sempre simmetrica rispetto alla retta

b: questa passa per il

polo A e per i vertici della concoide. La retta base

a è un

asintoto sia per il ramo esterno che per il ramo interno ma la forma del ramo interno della concoide dipende dal rapporto fra i due parametri

a e

c ossia tra le lunghezze dei segmenti AD e il raggio della circonferenza:

per

a ‹ c il ramo interno ha un cappio e il polo è un nodo,

per

a = c si una cuspide, il cappio del ramo interno si riduce al polo,

per a › c il ramo interno non passa per il polo e quest'ultimo è un punto isolato della curva.

Per l'animazione "

conchiglia" clic

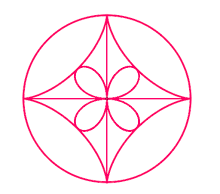

QUILa curva base, anziché una retta, può essere qualsiasi curva.

Se per es. la curva è una circonferenza, e il punto fisso A è un punto della circonferenza, la concoide è una

lumaca. Se la lunghezza fissa

c è uguale al raggio della circonferenza, la concoide diventa una

cardioideSe la curva base è una spirale di Archimede e il punto fisso è il centro della spirale, la concoide è ancora una

spirale di Archimede.

(torneremo su lumaca e spirale?)E ora la seconda curva...La conchiglia di DürerImparentata con la concoide di Nicomede, la

conchiglia di Dürer è una curva studiata dal grande artista, pittore e incisore, e matematico

Albrecht Dürer.

Nella sua opera

Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtscheyt descrive un apparecchio per tracciare una curva da lui chiamata

Muschellinie (in tedesco, "curva a conchiglia").

La curva ha un ramo di concoide e un altro con andamento sinuoso. Graziosissima nella sua semplicità!

Clic per aprire l'animazione con geogebra.