Ragazzi,

oggi l’esplorazione di una situazione quotidiana regolata dalla matematica. Sarà un’altra nostra attività laboratoriale per ricominciare ...

Mandando un SMS

Sicuramente sapete "decifrare" questo messaggio.

Questo modo di comunicare molto diffuso tra i ragazzi, può essere preso come un esempio spontaneo di codice criptato, che vuoi dire nascosto.

E voi certamente conoscete tutte le sue regole ...

Però forse non sapete che per garantire la sicurezza e la riservatezza nella trasmissione delle informazioni, ogni SMS che inviate subisce sempre una trasformazione automatica quando viaggia: ma in che modo?

Mediante complessi codici segreti utilizzati dai gestori telefonici che criptano il messaggio. Per far questo interviene una scienza che si chiama crittografia e ha lo scopo di trasformare le informazioni in modo da renderle non comprensibili, e quindi inutilizzabili, da parte di chi non abbia diritto ad accedervi.

Ha origini antichissime: i codici segreti venivano utilizzati soprattutto per scopi militari per scambiarsi informazioni riservate.

ln questi ultimi anni, inoltre, ha avuto un grande sviluppo perché è utilizzata in tutti i sistemi informatici: telefoni cellulari, pay TV, pagamenti in Internet, ...

E allora perché non apprendere qualche piccola nozione da "agente 007"? Vi potrà essere utile per mandare messaggi ancora più segreti ai vostri amici!

Cominciamo con uno schema sul sistema della crittografia e il significato di alcuni termini molto usati in questa scienza:

Testo in chiaro: è il messaggio originale

Testo in chiaro: è il messaggio originale

Testo cifrato (o segreto): è il messaggio in codice cioè criptato

Cifrare: vuol dire passare dal testo in chiaro a quello cifrato

Decifrare: vuol dire passare dal testo cifrato a quello in chiaro

Chiave: è il procedimento che permette di cifrare o decifrare il messaggio

La crittografia elabora chiavi utilizzando prevalentemente procedimenti matematici perché sono quelli che assicurano la creazione di codici sempre più sicuri.

Ora proviamo a utilizzare (o creare!) codici, non complessi ma efficaci per capire come ragionare da veri ... agenti segreti!

1. Il codice di Giulio Cesare

Era il codice utilizzato dal grande condottiero romano per trasmettere messaggi alle truppe alleate in modo che, se intercettati dal nemico, non potessero essere compresi.

Il metodo si basava su una semplice traslazione delle lettere dell’alfabeto.

La chiave: ogni lettera in chiaro è sostituita dalla lettera che la segue di tre posti nell’alfabeto: la lettera A è sostituita dalla D, la B dalla E e così via come nella tabella (qui il riferimento all’odierno alfabeto internazionale, di 26 lettere)

| Chiaro | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |

| Cifrato | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |

Ecco allora che la parola CIAO cifrata con il codice di Cesare diventa FNDR.

Cifrate il vostro nome: ...................

Decifrate la parola P H V V D L L N R

Il codice di Cesare aveva il pregio di essere semplice ma il difetto di non essere sicuro perché le chiavi possibili non sono numerosissime e quindi facilmente il nemico poteva provare tutte le lettere e trovare quella giusta.

Potete inventare un vostro codice facendo slittare in modo diverso le lettere e anche aggiungendo i simboli della punteggiatura.

Ma ricordate: se volete comunicare tra di voi o con altri amici, è necessario che tutti conoscano la chiave!

A questa pagina potete cifrare dei messaggi segreti con il codice di Cesare.

2. Il codice di Polibio

Polibio, storico greco vissuto nel 200 a.C., descrive in un suo libro un metodo crittografico che fu alla base di molti altri codici successivi.

Era un metodo "a scacchiera".

La chiave: a ogni lettera si associa una coppia di numeri secondo l'ordine riga - colonna come indicato nella tabella a doppia entrata:

Le lettere i e j, foneticamente simili in greco, sono nella stessa casella.

Ma, dato che in italiano la lettera j non è molto frequente, si può considerare che a quella casella corrisponda solo la i.

Ecco allora che la parola CIAO cifrata con il codice di Polibio diventa: (1; 3) (2; 4) (1; 1) (3; 4).

Con questo metodo si potevano trasmettere messaggi anche a grande distanza: Polibio infatti suggeriva di segnalare i numeri con le torce mettendone per esempio 1 nella mano destra e 3 nella sinistra per segnalare la lettera c.

Cifrate il vostro nome: ......................................................

Decifrate il messaggio "(1; 3) (3; 4) (3; 2) (1; 5) (4; 3) (4; 4) (1; 1) (2; 4)" .........................................................................

Nel codice di Polibio l’ordine di lettura della tabella è riga - colonna: se l’ordine cambia e diviene colonna - riga, allora anche il codice cambia.

Sapreste spiegare perché anche con degli esempi? .................

....................................................................................

QUI la scacchiera di Polibio e il link per provare il cifrario.

3. I codici e i numeri primi

La caratteristica più importante di un codice è la sicurezza e cioè proteggere i dati in modo che nessuno possa arrivare alla chiave di accesso se non è autorizzato.

Per questo tutti i codici crittografici più moderni sfruttano difficili procedimenti matematici che però, sorprendentemente, si basano tutti su un semplice concetto: i numeri primi.

Ma perché proprio i numeri primi?

Perché non hanno una legge di formazione o, almeno, fino ad ora nessuno l’ha mai scoperta.

Per capire meglio il problema (anche se molto semplificato per adattarlo alle vostre conoscenze), supponete di essere degli hacker, cioè dei pirati informatici, che vogliono impossessarsi dei segreti di tre codici: scopriteli e misurate il tempo impiegato a farlo per ciascuno di essi.

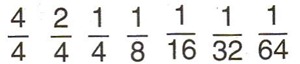

1. Completate l’alfabeto cifrato continuando la sequenza dei numeri dispari:

| Alfabeto in chiaro | a | b | c | d | e | f | g | h | i | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | z |

| Alfabeto cifrato | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tempo Impiegato: ........................

2. Completate l’alfabeto cifrato continuando la sequenza dei multipli di 2:

| Alfabeto in chiaro | a | b | c | d | e | f | g | h | i | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | z |

| Alfabeto cifrato | 2 | 4 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tempo impiegato: .......................

3. Completate l’alfabeto cifrato continuando la sequenza dei numeri primi (senza usare le tavole!)

| Alfabeto in chiaro | a | b | c | d | e | f | g | h | i | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | z |

| Alfabeto cifrato | 2 | 3 | 5 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tempo impiegato: ........................

Come avete fatto a completare questa ultima sequenza e quindi a stabilire se un numero è primo?

.......................................................................................

......................................................................................

Confrontate i tre tempi: cosa ne pensate?

................................................................................................

Se la sequenza da completare nel codice 3 iniziasse con un numero primo molto grande, per esempio 4999, sarebbe ancora più difficile completare la sequenza: quanto tempo pensereste di impiegare?

.....................................................................................

La sicurezza di un codice crittografico nasce proprio da questa difficoltà: non conoscendo una regola di formazione dei numeri primi, l’unico modo per capire se un numero naturale è primo è quello di controllare se ammette come divisori solo 1 e se stesso.

Ma se il numero è molto grande le divisioni da fare per la verifica sono tantissime e quindi anche un computer potente può impiegare molto tempo e avere difficoltà a risalire alla chiave.

Conclusione: più i numeri primi utilizzati nelle chiavi sono grandi e più sicuro e il codice.

Ma se qualcuno scoprisse un giorno che i numeri primi hanno una regola di formazione?

Questo è il sogno di ogni matematico!

E allora non sarebbero più segreti nemmeno i "segreti della Nasa"...

Per rendervi conto della "potenza" dei numeri primi, se ancora non avete letto, leggete questa notizia.

Attività tratta da Dalle Forbici al Computer

M. Zarattini, L. Aicardi

Ora,

Ora,