Ce lo siamo chiesti in III

Abbiamo considerato i poligoni regolari con lo stesso perimetro. Non è stato immediato giungere alle conclusioni. Intanto abbiamo raccontato la leggenda:

“Si narra che, nel secolo XIX a.C., la principessa Didone, figlia del re di Tiro, scappò dal suo paese per motivi politici e famigliari e approdò, dopo un lungo viaggio, sulle coste dell’Africa settentrionale. Qui chiese accoglienza e il re pensando di prenderla in giro le diede una pelle di bue e le disse che poteva abitare dentro i confini di quella pelle. Allora Didone, furba, fece tagliare la pelle in tante strisce sottili, ne fece una corda e la dispose …” Viene fuori, dopo un po’, che la corda viene disposta a forma di cerchio. “Da quel cerchio la principessa Didone costruì la città di Cartagine, di cui divenne regina!”. In verità Didone pare che, postasi su un tratto di litorale, delimitò un’area a semicerchio, ma tralasciamo ...

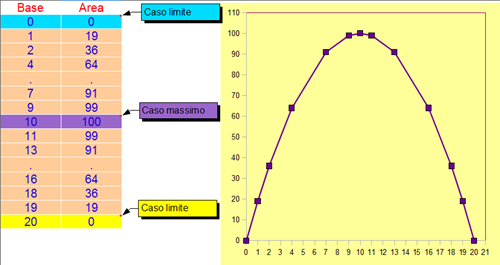

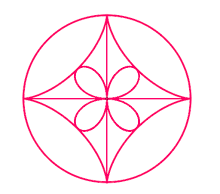

Da questa leggenda nasce la nostra discussione e, considerato il cerchio come un poligono regolare con un numero infinito di lati, deduciamo che: il cerchio ha area maggiore fra tutte le figure di uguale perimetro.

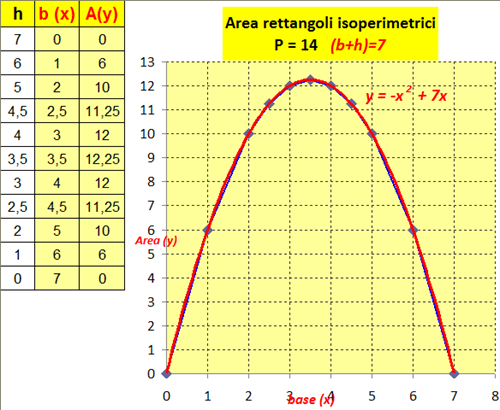

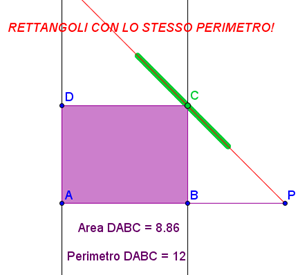

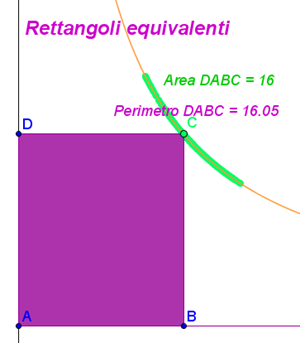

Conseguentemente per i poligoni regolari ... le conclusioni le abbiamo tratte con GeoGebra.

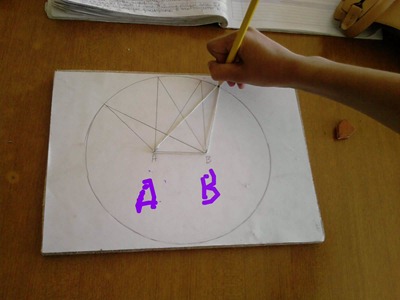

Abbiamo costruito in classe alla Lim e ho poi mostrato una mia costruzione con particolari più curati. Gian Franco e Alessia l’hanno riprodotta a casa. Direi che sono stati bravi! Clic sull’immagine

Il lavoro può essere scaricato cliccando su una delle icone in alto a destra nella pagina.