Ecco il terzo contributo di Paolo sul calcolo delle probabilità.

Frequenza e Postulato empirico del Caso

La differenza sostanziale fra la misura della Frequenza e quella della Probabilità consiste nel fatto che la prima è sperimentale mentre la seconda è teorica.

Più precisamente, la prima misura un esperimento avvenuto (estraggo palline da un'urna che contiene un certo numero rispettivamente di palline bianche e nere e misuro quante bianche e quante nere sono state estratte), mentre la seconda un evento ipotetico date certe condizioni (con che probabilità posso estrarre una pallina bianca da un'urna che ne contiene anche di nere, in un certo numero su un totale complessivo).

Ciò premesso, si dice frequenza (relativa) di un evento E, F(E), il rapporto fra il numero delle volte che l'evento si è presentato ed il numero delle prove fatte.

La formula che l'esprime è la seguente: F(E) = M/N

dove M è il numero di volte che si presenta l'evento e N il numero delle prove fatte.

Nota: il termine prove va inteso in senso lato. Nelle Scienze sperimentali e statistiche è equivalente, più propriamente, a osservazioni.

Nel presupposto che l'evento E si presenti in tutti i casi egualmente possibili ed è quindi determinabile la sua probabilità P(E), l'esperienza ha dimostrato che in una sequenza di prove F(E) assume valori molto prossimi a P(E), in genere tanto più vicini quanto maggiore è il numero delle prove.

Questa asserzione introduce un concetto, il Postulato (o legge) empirico del caso che può essere così formulato:

"In una sequenza di prove, eseguite tutte nelle identiche condizioni, ciascuno degli eventi possibili si presenta con una frequenza che non si discosta molto dalla sua probabilità. In genere l'approssimazione cresce aumentando il numero delle prove."

Un dimostrazione significativa del postulato è data dalla seguente tabella, che mostra la frequenza di uscita dei numeri del lotto in un arco di tempo sufficientemente ampio (dal 7/1/1939 al 30/8/2008 per un totale di 44.396 estrazioni):

Analizzando la tabella si posso desumere due importanti osservazioni:

• la convergenza del valore della Media della Frequenza relativa (5,556%) con la Probabilità di presentarsi dell'evento (1/90+1/89+1/88+1/87+1/86 = 5,683%).

N.B. il metodo utilizzato per il calcolo della probabilità verrà precisato in un successivo articolo;

• la Media della Frequenza assoluta si discosta dalla Frequenza Assoluta minima e dalla massima rispettivamente di sole 121 e 132 estrazioni. Su 44.396 estrazioni è uno scostamento del tutto insignificante (circa lo 0,272%)

Alla prossima.

Grazie Paolo!

- Stavolta mi piace integrare l'articolo di Paolo (Paolo concorda pienamente) con un esempio riguardante la relazione tra probabilità e frequenza relativa, forse di più facile comprensione per gli studenti di una scuola media.

Per fare questo confronto utilizziamo il piano cartesiano riferendoci al diagramma che rappresenta l'andamento delle frequenze.

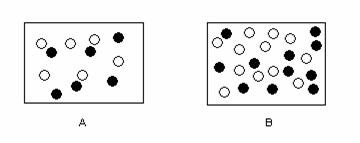

Ci proponiamo ad es, di calcolare la frequenza con la quale escono le diverse somme dei punteggi di due dadi, dalla più piccola, 1+1=2, alla più grande, 6+6=12, nella sequenza di un certo numero di lanci.

Supponiamo di aver lanciato effettivamente due dadi e di aver eseguito tre sequenze di lanci, una di 50 lanci, una di 200 e una di 500.

Le tabelle di frequenza in figura, riportano i risultati ottenuti nei tre casi, cioè le frequenze con cui sono uscite le somme da 2 a 12.

Questo il diagramma di frequenza

in ascissa le somme che si possono ottenere,

in ordinata le frequenze in percentuale.

I punti sono uniti per meglio visualizzare l'andamento del fenomeno

Come calcoliamo le probabilità delle diverse somme?

Possiamo aiutarci con una piccola tabella dell'addizione:

Ricordate: P(E)=m/n

m= casi favorevoli (ad es., quante volte può uscire la somma 3 ?)

n= casi possibili

Ecco il diagramma di probabilità:

in ascissa le somme possibili,

in ordinata il numero di casi favorevoli.

I punti rappresentano il numero di casi favorevoli per ciascun punteggio.

I punti sono anche qui uniti, possiamo così confrontare l'andamento della probabilità con quello della frequenza.

Il diagramma di probabilità è simmetrico rispetto alla retta r. Perché?

Presenta inoltre, una "punta" in corrispondenza del valore 7. Perché?

Il confronto grafico

Confrontando il grafico delle frequenze con quello delle probabilità, si può osservare che il diagramma della frequenza, all'aumentare del numero di lanci, si avvicina sempre di più al diagramma della probabilità.

Il diagramma relativo a 50 lanci presenta più punte, quello relativo a 200 lanci presenta una punta e una maggiore simmetria, quello relativo a 500 lanci presenta una sola punta e una forma che è abbastanza simile al diagramma della probabilità.

Dunque,

la frequenza tende alla probabilità: aumentando il numero di prove, la frequenza relativa si avvicina sempre di più alla probabilità.