Ragazzi,

il post è da leggere solo dopo aver letto

Le lunule di Ippocrate

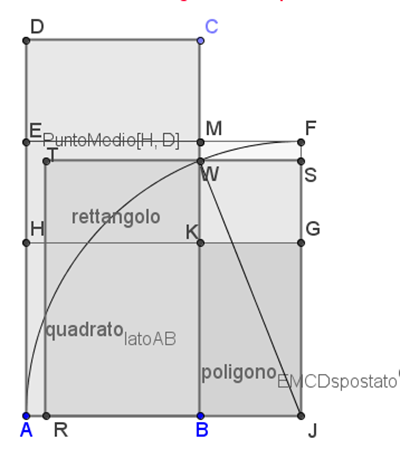

E, tanto più, l’attività da eseguire dopo aver visto l’applet. Clic su img.

Riprendiamo ora l'estensione del Teorema di Pitagora a figure curvilinee, considerando stavolta un triangolo rettangolo isoscele:

Il semicerchio costruito sull’ipotenusa è uguale alla somma dei semicerchi costruiti sui cateti.

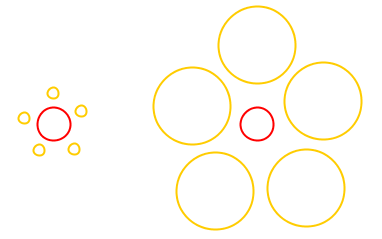

“Una volta disegnata la figura precedente, a Ippocrate [di Chio (5° sec. a.C.)] venne il lampo di genio di raddoppiarla”

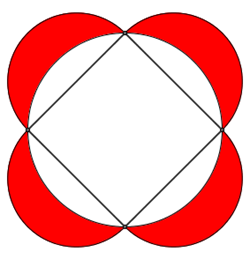

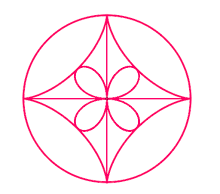

Ottenendo la figura:

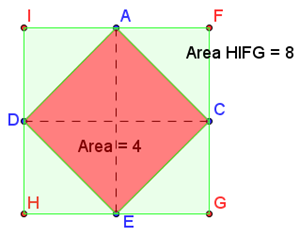

Figura che possiamo vedere essere costituita da:

- un cerchio grande e quattro lunule

- oppure un quadrato e quattro semicerchi piccoli

Per l’estensione del Teorema di Pitagora vista sopra, chiediamoci:

in che rapporto stanno il semicerchio grande e un semicerchio piccolo?

Dunque:

il cerchio grande a quanti semicerchi piccoli è equivalente?

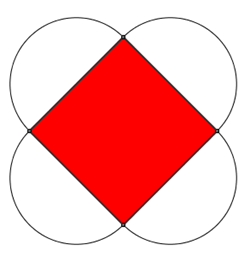

E perciò possiamo concludere:

Io ho illustrato, voi dovete commentare-descrivere la conclusione!

“Ippocrate si accorse così che la figura curvilinea formata dalle quattro lunule è quadrabile”

Lunule quadrabili sono quelle lunule la cui superficie equivale a quella di un certo poligono regolare. [Ciascuna lunula sul lato del quadrato a quale poligono equivale?]

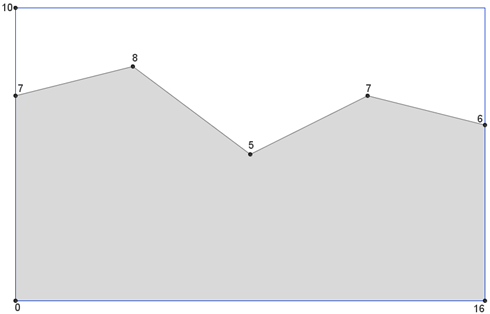

Una volta quadrate le lunule costruite sui lati di un quadrato, si può provare a fare la stessa cosa con quelle costruite sui lati di un esagono regolare. In tal caso il diametro del cerchio circoscritto è doppio del lato dell’esagono.

Si ottiene questa figura:

Anche questa figura può essere vista in due modi. Per tutte le osservazioni e le conclusioni stavolta andate ad aprire l’applet (clic su figura) o scaricate il file Geogebra sei_lunule.ggb ed eseguite l’attività.

“Questa volta, Ippocrate si accorse dunque che se la figura curvilinea formata dalle sei lunule fosse quadrabile [ragazzi, è quadrabile o no, secondo voi?], lo sarebbe anche il cerchio. Risultato solo ipotetico. Ma i Greci pensarono che, se erano quadrabili le lunule su un quadrato, non si capiva perché non avrebbero dovuto esserlo anche quelle su un esagono. E si lanciarono a cercare di risolvere il problema, che divenne noto come quadratura del cerchio.

Tentando di risolverlo, Ippocrate riuscì a quadrare altri due tipi di lunule, oltre a quelle costruite sui quadrati. A sua volta, nel 1771 Leonhard Euler [Eulero] ne quadrò altri due. E nel 1934 e 1947, rispettivamente, Nikolai Chebotarev e Arkadiy Dorodnov dimostrarono che questi cinque tipi di lunule sono gli unici quadrabili”

[Da altra fonte: “Non si sa se questi 5 tipi esauriscano o no la classe delle lunule quadrabili elementarmente. Tuttavia nel 1903 E. Landau ha dimostrato che i tipi di lunule quadrabili con mezzi elementari non sono infiniti.” ]

Le lunule nell’arte

Il rosone centrale della cattedrale di Losanna progettato dall’architetto francese di inizio Duecento, Villard de Honnecourt e il foglio 42 del suo Libro di ritrattistica o Album.

Da P. Odifreddi - C’È SPAZIO PER TUTTI – Il grande racconto della geometria

Il problema della quadratura del cerchio attrasse l’attenzione di molte persone, in ogni tempo e luogo.

Plutarco (c. 46-120 d.C.) nel libro ”Sull’esilio” scrive: ”Non esiste posto che possa togliere la felicità all’uomo, e neppure la sua virtù ed intelligenza. Anassagora, infatti, scrisse sulla quadratura del cerchio mentre era rinchiuso in prigione”.

La popolarità del problema è provata da queste righe degli ”Uccelli” di Aristofane (c. 446-386 a.C., gli ”Uccelli”: 414 a.C.):

Segnalo anche