Stavolta il mio amico Paolo ci fa un regalo direi ... ad hoc!

Possiamo festeggiare con il suo articolo il 232esimo anniversario della nascita di uno tra i più importanti matematici della storia:

(Brunswick, 30 aprile 1777 – Gottinga, 23 febbraio 1855)

Eclettico matematico, fisico, astronomo e geodeta tedesco, è considerato uno dei più grandi geni scientifici di tutti i tempi.

Nato da genitori di modeste condizioni, fin da giovanissimo dimostrò un'eccezionale capacità aritmetica. Già a soli tre anni era in grado di leggere e scrivere qualcosa. Fra i vari aneddoti che lo riguardano, si racconta che all'età di 10 anni avrebbe risolto in pochi minuti il problema di trovare la somma dei numeri interi da 1 a 100, scoprendo di fatto la formula per calcolare la somma di un numero finito di termini di una progressione aritmetica:

( sul blog: QUI e QUI)

Di fronte a tanta perspicacia, il suo professore lo raccomandò al duca di Brunswick il quale gli concesse protezione ed aiuto economico, consentendogli di portare a termine gli studi secondari e quelli universitari.

L'investimento del duca produsse frutti fecondi, tanto che già nel 1799, a soli 22 anni, Gauss pubblicò la sua prima opera sul Teorema fondamentale dell'algebra o teorema di d'Alembert, consistente in una rigorosa dimostrazione che ogni equazione algebrica ha almeno una radice.

Due anni dopo (1801), ritornato a Brunswick, pubblicò l'opera monumentale della sua giovinezza: le Disquisitiones aritmeticae, il primo trattato moderno ed uno dei contributi più importanti sulla teoria dei numeri, che gli procurò di colpo un posto eminente nel mondo scientifico.

In quest'opera Gauss trattò alcuni concetti fondamentali della matematica, fra i quali la "teoria dei numeri complessi" (o immaginari), la "teoria delle congruenze" (vedi i numeri dell'orologio) ed una dimostrazione della "legge di reciprocità dei residui quadratici".

La teoria delle congruenze poteva, e può tuttora, essere applicata a molteplici campi; in termini "moderni", l'esempio dei "numeri dell'orologio" valga per tutti.

La congruenza è una relazione di equivalenza tra numeri, l'esempio dell'orologio è senz'altro significativo [è l'aritmetica modulare, quella che abbiamo chiamato proprio dell'orologio]

Gauss, tra il 1801 e il 1806 applicò il metodo dei minimi quadrati, da lui ideato quando aveva appena 17 anni, al calcolo delle orbite di piccoli pianeti appena allora scoperti (Cerere, Pallade, Giunone) ed allo studio di comete apparse in quegli anni. Quando gli fu chiesto come avesse fatto ad effettuare i calcoli con tale precisione, egli rispose che aveva usato i logaritmi; allora il suo interlocutore obiettò che non esistevano tavole di logaritmi così grandi, egli ribatté che li aveva calcolati mentalmente!

Questa passione lo pervase negli anni successivi, durante i quali pubblicò varie opere: nel 1809 il grande trattato Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis solem ambientium e nel 1813 la Memoria sulle perturbazioni secolari dei pianeti, contenente, quest'ultima, una teoria completa del moto dei corpi del sistema solare.

Per molti anni, servendosi di nuovi ingegnosi strumenti di misurazione (eliotropio) ed applicando le teorie matematiche che aveva personalmente sviluppato (fra i quali il metodo dei minimi quadrati), si occupò di misurazioni geodetiche (misura del grado del meridiano danese, misura dell'arco di meridiano tra Gottinga e Altona).

Anche in questa attività si rivelò geniale in quanto elaborò nuove teorie sulla rappresentazione cartografica in piano di superfici curve, nel 1822 la teoria della rappresentazione conforme delle superfici (delle rappresentazioni cioè che non alterano gli angoli) e, nel 1828, quella della geometria intrinseca (le superfici sono veli sottilissimi, che si possono curvare e deformare a piacere senza però deformarsi) che prese il nome di curvatura totale o di Gauss (Disquisitiones generales circa superficies curvas).

Non pago di tanto ingegno, in seguito (1830) si occupò di ricerche nei campi della meccanica (Principia generalia theoriae figurae fiuidorum in statu aequilibri) e del magnetismo terrestre; questi studi furono condotti in collaborazione con il fisico tedesco W.Weber e portarono alla formulazione di nuove leggi sull'elettricità e sull'elettromagnetismo, insieme costruirono anche un primitivo telegrafo

elettromagnetico. Fu proprio grazie a questi studi che, più tardi (1836) il fisico tedesco C.A.Steinheil ed il fisico italiano C.Matteucci poterono sviluppare e realizzare il telegrafo che tutti conosciamo.

elettromagnetico. Fu proprio grazie a questi studi che, più tardi (1836) il fisico tedesco C.A.Steinheil ed il fisico italiano C.Matteucci poterono sviluppare e realizzare il telegrafo che tutti conosciamo.Fondò un osservatorio magnetico (1833), in cui ebbe parte attiva nelle misurazioni inerenti alla declinazione magnetica. È del 1836 la memoria Erdmagnetismus und Magnetometer, del 1837 l'invenzione di un magnetometro bifilare, del 1839 la memoria Allgemeine Theorie des Erdmagnetismus.

A questo proposito pubblicò un atlante sul magnetismo terrestre quasi a coronamento di così lunga e appassionata attività, i teoremi generali relativi alle azioni fra poli magnetici, tra i quali le proposizioni fondamentali della teoria del potenziale, legati al suo nome.

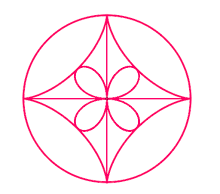

Si vedano qui alcune curiose applicazioni delle teorie di Gauss sul magnetismo.

Si occupò anche di diottrica, progettando un doppio obiettivo acromatico, ideando e facendo realizzare particolari tipi di oculari e pubblicando (1840) le Dioptrische Untersuchungen, ove sono raccolti i risultati da lui ottenuti in questo campo.

Gauss era profondamente convinto che fosse meglio puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità, inoltre, temeva le «stridi dei beoti » (come egli scrisse in una lettera al matematico ed astronomo tedesco F. W. Bessel), cioè le critiche degli avversari filosofi e dei sostenitori della cultura tradizionale, di conseguenza rinunciò in vita a divulgare alcune sue intuizioni perché ritenute incomplete. Alcuni esempi emersi dai sui taccuini trattano di variabili complesse, di geometrie non euclidee, fondamenti matematici della fisica e altro ancora.... Tutte cose affrontate dai matematici dei secoli successivi.

Egli ebbe anche l'idea di applicare il suo ingegno all'economia, questa volta non per soli e nobili fini scientifici bensì personali. Infatti, si dedicò ad uno studio accurato dei mercati finanziari guadagnando, si dice, una fortuna personale considerevole.

Morì a Gottinga nel 1855 non prima di aver passato il testimone ad un suo geniale allievo: Georg Bernhard Riemann.

Gauss ha lasciato un'impronta indelebile nel pensiero scientifico, molte sue intuizioni sono tuttora il fondamento di moderne teorie.

La sua grandezza è stata ricordata ed immortalata in alcuni simboli del vivere comune.

Nelle banconote da 10 marchi tedeschi:

Si ricordano alcuni dei numerosi risultati che portano il nome di Gauss.

Approssimazioni (o condizioni, o limitazioni) di Gauss - Nell'ottica geometrica, sono le condizioni cui deve obbedire un sistema ottico centrato perché esso risulti stigmatico e ortoscopico.

Curva di Gauss (o anche curva degli errori, degli errori accidentali, o delle probabilità).

Indicatore di Gauss (o di Eulero-G.) - La funzioni aritmetica ɸ(n).

Integrale di Gauss - Portano questo nome due integrali di natura diversa.

Interi di Gauss - Sono i numeri complessi a + ib, con la parte reale a e il coefficiente dell'immaginario, b, interi. Insieme di numeri che gode delle proprietà formali dell'insieme dei numeri interi.

Lemma di Gauss (detto anche lemma di Green). - Nel calcolo integrale, formula di corrente impiego per la trasformazione di un integrale, esteso ad una superficie piana σ, in un integrale esteso al suo contorno s.

Metodo di misurazione di Gauss - II metodo ottico di misurazione «del cannocchiale e scala», detto comunemente di Poggendorff, è detto da taluni di Gauss,

Metodo di Gauss della doppia pesata- Bilance per la misurazione di masse e di pesi.

Metodo magnetometrico di Gauss - Realizzato da Gauss e poi perfezionato da J. Lamont, ma proposto da S.D.Poisson, per la misurazione assoluta, mediante il magnetometro ad ago, della componente orizzontale dell'intensità del campo magnetico terrestre.

Costruibilità di poligoni regolari con riga e compasso - G. dimostrò che un poligono regolare con n lati si può costruire con la riga e il compasso se, e soltanto se, n è della forma: n=2^k con k intero qualsiasi maggiore di 1 oppure n=2^k*p1*p2*... pn con k intero qualsiasi maggiore o uguale a zero e p1, p2... numeri primi di Fermat.

Principio di Gauss del minimo sforzo (o della minima costrizione vincolare) - Uno dei principi variazionali della meccanica.

Principio della media di Gauss- Il valore più probabile di una grandezza è la media aritmetica dei valori ottenuti in più misurazioni.

Sistema di misure di Gauss- Sistema di unità di misura per le unità elettrostatiche e per quelle magnetiche, la cui introduzione si può considerare dovuta a G. e a W. Weber.

Teorema di Gauss - Uno dei teoremi fondamentali nella teoria dei campi vettoriali.

Paolo, impossibile non aggiungere un link: Carl Friederich Gauss Facts . Da non perdere!:-)